DAS ENDE EINER LEGENDE

Die Legende um das Kryptogramm und den Schatz des Piraten Olivier Levasseur hat sich über Jahrzehnte gehalten – befeuert durch romantische Vorstellungen, populäre Mythen und immer neue Interpretationsversuche. Doch eine nüchterne Analyse der historischen, sprachlichen und kryptologischen Fakten ergibt ein klares Bild: Das Dokument stammt nicht aus der Hand von La Buse. Mehrere unabhängige Befunde – von der verwendeten Schrift über das Alphabet bis hin zur Übereinstimmung mit einer Karte aus der Zeit nach seinem Tod – sprechen eindeutig gegen die Authentizität der Geschichte. Damit verliert das Kryptogramm seinen Status als Schatzkarte eines Piraten und entpuppt sich als späteres Konstrukt. Was bleibt, ist ein faszinierendes Rätsel – aber eines ohne realen Bezug zu Olivier Levasseur oder einem verschollenen Schatz.

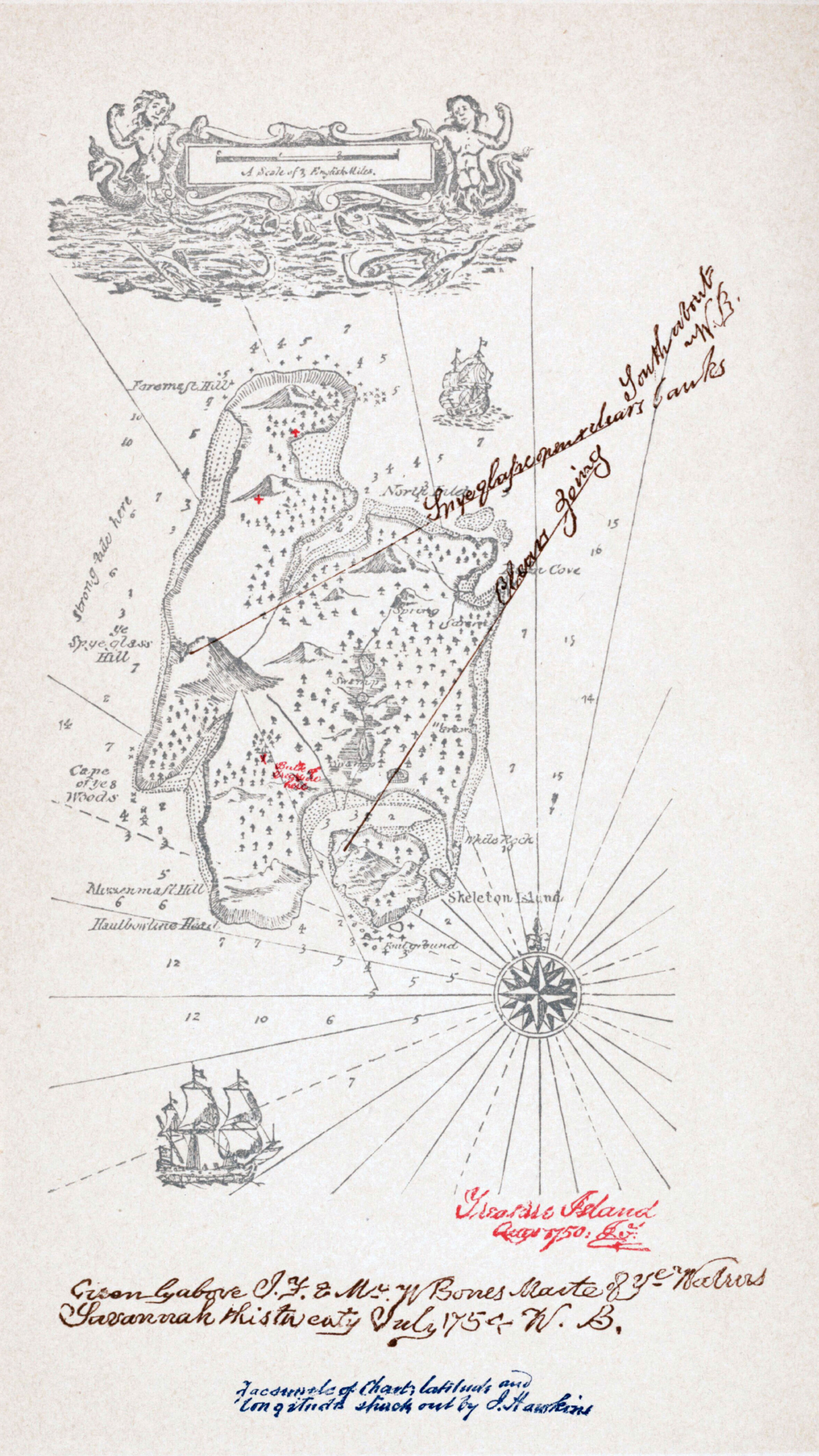

Die Schatzkarte in Stevensons «Treasure Island» (1882)

Die Mythos von La Buse und dem Kryptogramm hält sich hartnäckig. Es ist Zeit, damit aufzuräumen – auch wenn es ein wenig schmerzt. Es gibt mindestens sechs Gründe, die gegen die Geschichte sprechen. Jeder einzelne wäre für sich genommen schon ein starkes Argument.

Nach allem, was wir wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Piraten irgendwo etwas von Wert vergraben haben, verschwindend gering. Auch Schatzkarten, wie wir sie aus der Populärkultur kennen, existieren nicht – zumindest bisher. Das Bild, das wir davon haben, stammt maßgeblich aus Robert Louis Stevensons «Schatzinsel». Kein X hat je den Ort eines Schatzes auf einer Karte markiert. Und doch existiert in vielen eine gewisse Sehnsucht, dass es doch wahr sein möge. Tatsächlich gibt es Menschen, die behaupten, sie hätten Schätze gesehen – oder kennen jemanden, der jemanden kennt …

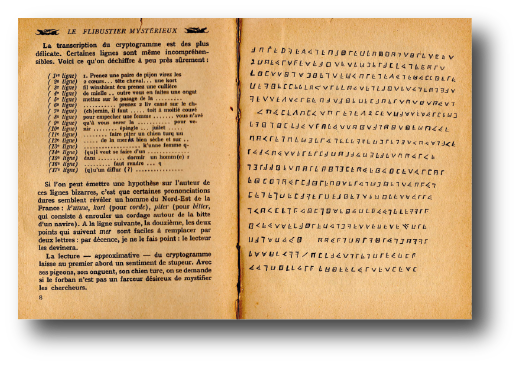

Die Geschichte vom Piraten, der kurz vor seiner Hinrichtung einen Zettel ins Publikum geworfen habe (siehe «Le flibustier mystérieux»), fasziniert seit 90 Jahren all jene, die daran glauben wollen (und dazu zählte ich bis vor Kurzem ebenfalls). Wer würde nicht gerne derjenige sein, der im Schein einer Fackel eine Truhe öffnet, die überquillt vor Gold, Silber und Edelsteinen?

1. Die Freimaurer-Schrift

Wir haben gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Olivier Levasseur den Code kannte, verschwindend gering ist. Die Freimaurerei erreichte den Indischen Ozean erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts: Die erste Loge auf La Réunion wurde 1775 gegründet, die erste auf Mauritius 1778.

Natürlich beweist die Gründung einer Loge nicht zwangsläufig, dass Freimaurer zuvor nicht schon präsent waren – aber der Zeitraum, um den es geht (1721–1730), liegt in einer Zeit, als sich die Bewegung gerade erst in Europa zu verbreiten begann. Die Freimaurer-Schrift befand sich noch in der Entwicklung – vom Neuner-Gitter zur heute bekannten Form. Und es waren gewiss nicht Piraten, die diese Weiterentwicklung vorantrieben.

2. Die Situation als Gefangener im Kerker

Die Vorstellung, dass Olivier Levasseur das Kryptogramm als Gefangener im Kerker verfasst haben soll, ist reichlich absurd. Wer hätte ihm Papier, Tinte und Feder gebracht? Und wo hätte er das Dokument verstecken sollen – auf dem Weg zum Galgen?

Einige Autoren behaupten, er habe es um den Hals getragen. Das ist absolut ausgeschlossen – seine Wächter hätten es ihm mit Sicherheit abgenommen. Cyrille Lougnon vertritt die Ansicht, La Buse habe das Kryptogramm kurz nach dem Überfall verfasst – das ist zumindest wahrscheinlicher. Doch auch dann stellt sich die Frage: Wie hätte er es vor seinen Kerkermeistern verbergen sollen?

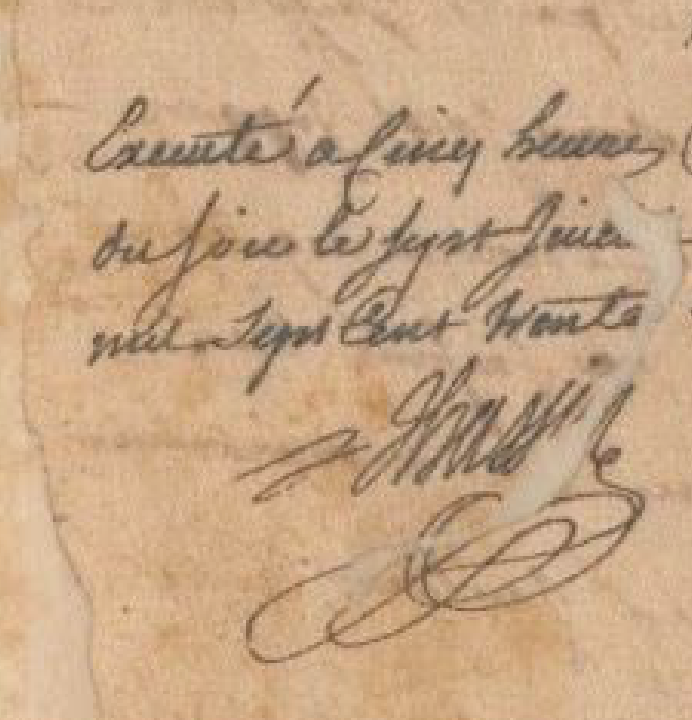

Executé a Cinq heures du soir le Sept Juillet mil Sept Cent Trente

Das Hauptargument bleibt: Es gibt keinen einzigen zeitgenössischen Zeugenbericht über die berühmte Szene mit dem Zettel. Ein solcher Vorfall hätte mit Sicherheit für erheblichen Aufruhr gesorgt. Der lakonische Vermerk neben dem Todesurteil lautet schlicht: «Ausgeführt um 5 Uhr abends am siebten Juli 1730.»

3. Das Alphabet

Das Kryptogramm enthält eindeutig die Buchstaben J und V. Wie nachgewiesen wurde, waren diese Buchstaben im Zeitraum 1721–1730 nicht Teil des französischen Alphabets. Das Vorbild für den Code erschien 1745 im Buch L’ordre de francs-maçons – also 15 Jahre nach dem Tod des Piraten. Darin fehlen die Buchstaben J und V.

4. Die Sprache

Die Analyse der Neuen Transkription des Kryptogramms weist klar darauf hin, dass der Schreiber kein französischer Muttersprachler war. Der Text ist phonologisch geschrieben («so wie man spricht»), enthält grammatische Fehler (fume statt fumez) und zeigt lexikalisch-semantische Schwächen (orefils statt orifice, peser statt presser).

Solche Fehler entsprechen dem, was man von einem Nicht-Muttersprachler erwarten würde. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass ein Franzose diese Fehler bewusst imitiert hätte – und wozu auch? Um den Code schwerer zu machen, hätte es weitaus plausiblere Mittel gegeben. Vielmehr entstand der Text zweistufig: Ein Nicht-Muttersprachler verfasste den Urtext, der später von einem «Planer» als Fülltext für den Platz zwischen den «speziellen Zeichen» benutzt wurde. So entstand das beabsichtigte Kauderwelsch, an dem sich Schatzsucher und Forscher seit Jahrzehnten die Zähne ausbeissen. (Alle Details im Artikel hierzu im Artikel «DIE NEUE TRANSKRIPTION».)

5. Die Karte

Das wohl überzeugendste Argument ist die Übereinstimmung der «Speziellen Zeichen» im Kryptogramm mit einer Karte aus dem Jahr 1753. Legt man das Kryptogramm in richtiger Vergrößerung und um 45° im Uhrzeigersinn gedreht auf die Karte, stimmen vier geografische Marker exakt überein: Port Louis, Piton de la Découverte, Piton de la Petite Rivière Noire und der Südpunkt der Insel. Ein bloßer Zufall ist damit ausgeschlossen. Die Karte wurde erst 23 Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Olivier Levasseur publiziert.

6. Die Komplexität

Wer einen Schatz verstecken will, um ihn später wiederzufinden wird sich zwei Dinge überlegen: Wie markiere ich den Ort möglichst unauffällig im Gelände und wie merke ich mir den Ort mit den Markierungen? Was wir hier vor uns haben, ist ein höchst komplexes System zwischen kodiertem Text mit versteckten Zeichen, die mit geografischen Punkten auf einer Landkarte übereinstimmen. Und damit ist die Sache ja noch nicht erklärt. Bis hierhin gibt es ja noch keinen Hinweis auf einen konkreten Ort auf der Karte. Das System muss also noch einen Fortsetzung haben (siehe «Die Karte»). Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum erwünschten Zweck. Es ist absolut nicht plausibel, warum ein Pirat diesen Weg gewählt hätte, wenn es eindeutig viel einfachere Möglichkeiten gegeben hätte, sich einen Ort zu merken und zu markieren.

Fazit

Das Urteil ist eindeutig: Olivier Levasseur war nicht der Verfasser des Kryptogramms. Die Behauptung von Charles de La Roncière ist falsch. (Randnotiz: Die «harten K», die er zur Begründung für La Buse ins Feld führt, erweisen sich allesamt als L – KET = LES, KORTFILT = L’OREFILS, KE = LE, IUDFKU = RECELE).

Die Geschichte entpuppt sich als das, was sie immer war: eine Legende, die sich zwar auf ein historisches Ereignis bezieht (Tod von La Buse), aber in Bezug auf das Kryptogramm keinen Bezug zur Realtät hat.

Und noch eine wichtige Konsequenz ergibt sich daraus: Wenn das Kryptogramm nicht von La Buse stammt, hat es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts mit einem angeblichen Schatz zu tun. Alle Schatzjäger, die sich auf das Kryptogramm verlassen, müssen ihre Theorie grundlegend überdenken.

Erwähnte Quellen:

– Stevenson, Robert Louis: Treasure Island. London: Cassell & Company, 1883.

– Académie française: Dictionnaire de l’Académie françoise. 4e édition. Paris: Bernard Brunet, 1762.

– Pérau, Gabriel-Louis Calabre: L’Ordre des francs-maçons trahi et le secret des Mopses révélé. Amsterdam: Jean Neaulme, 1745.

– Lacaille, Nicolas-Louis de: Plan de l’Isle de France tracé sur les observations géométriques et astronomiques faites en 1753.

– Lougnon, Cyrille: Olivier Levasseur dit „La Buse“ – Piraterie et contrebande sur la Route des Indes au XVIIIe siècle. Paris: Riveneuve, 2023.

– Dresen, Erik Alexander: Die Paragoninsel. Augsburg: Erik Alexander Dresen, 2015.

– de La Roncière, Charles de: Le flibustier mystérieux: histoire d’un trésor caché. Paris: Le Masque, 1934.

Alle Artikel Kryptogramm

Alle Artikel La Buse

Das Leben und Wirken des berühmtesten französischen Piraten des 18. Jahrhundertes.

Alle Artikel Hintergründe

Geschichten und Geschichte rund um die «Goldene Ära der Piraterie», La Buse und das Kryptogramm.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!